和泉国日根郡箱作村山中家文書

名称 : 和泉国日根郡箱作村山中家文書(いずみのくにひねぐんはこつくりむらやまなかけもんじょ)

種類 : 有形文化財

所在地 : 阪南市尾崎町

指定年月日 : 令和2(2020)年4月30日

山中家はかつて、紀州那賀郡(きしゅうながぐん)井坂村に居住し、元和年間(1615~1624年)、箱作村に移った井坂仁右衛門と田中庄兵衛の両家のうち、後者の系譜であるとされますが、山中姓に改めた詳細は不明です。江戸時代には庄屋や大庄屋を、明治期には戸長(こちょう)を務める等、代々、地域での重役を担いました。

山中家が所有する古文書は、総数9,497点にも及び、その多くは、山中家が箱作に居住していた頃にあたる江戸から明治時代に属し、長期的かつ連続して残されています。

江戸時代の箱作村は、寛文2(1662)年に大坂城代(おおさかじょうだい)青山宗俊(むねとし)領になります。寛文3(1663)年、山中家は箱作村と淡輪村の境界にある野原において、新田開発に着手します。この野原は大坂唐物屋(からものや)孫右衛門と箱作村井坂仁右衛門が、新田の開発に着手するも成功せず、両人から山中庄兵衛が譲り受け、開発を成し遂げました。延宝4(1676)年には青山宗俊による検地を受け、山中新田(やまなかしんでん)と名付けられました。

箱作村と山中新田村は、貞享元(1684)年には、土浦藩(つちうらはん)藩主土屋政直(まさなお)が大坂城代に就任した際にその領地に組み込まれ、同4(1687)年の土浦藩が常陸(ひたち)国土浦の藩主となった後からも政直の領地として継続し、明治3(1870)年、閏(うるう)10月堺県に編入されるまで同藩飛地(とびち)領として存続しました。

以上のような歴史をたどった村々に関係する情報が書き残されている山中家文書は江戸から明治時代への転換(てんかん)期における村の変化を捉えることのできる貴重なものです。さらに、箱作村や山中新田村での政治や生活の記録は、阪南市における一地域の実相をありありと物語るものであり、阪南市、ひいては、その周辺の歴史を知る上で欠くことのできない貴重な文化財です。

紀州那賀郡井坂村:旧の和歌山県那賀郡打田町。現在の和歌山県紀の川市。

戸長:明治5(1872)年、大・小区制による地方制度改革で小区ごとにおかれた。明治22(1889)年の市町村制施行により町村長と改称されました。

土浦藩:現在の茨城県土浦市

飛地領:各地に分散している領地のこと。

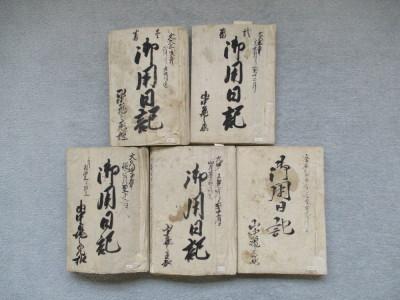

御用(ごよう)日記

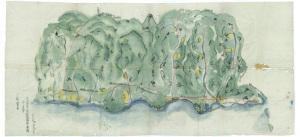

伊能勘解由殿浦方町間御改上絵図之控(いのうかげゆどのうらかたちょうけんおんあらためあげえずのひかえ) 文化2(1805)年