阪南市域の製糖業

泉州地域の砂糖(さとう)づくりは、江戸時代後期から明治時代にかけて紋羽織(もんぱおり)などと並ぶ当地の主産業で、原料である甘蔗(かんしょ)も盛んに栽培されていました。

『農事調査 大阪府之部(のうじちょうさ おおさかふのぶ)』によると、阪南市域で砂糖生産が初めて行われたのは寛政年間(1789~1801年)のことで、幕府(ばくふ)から摂津国西成郡中島村大字江口(せっつのくににしなりぐんなかしまむらおおあざえぐち)に伝えられ、それが鳥取中村と黒田村に伝わったと記されます。

砂糖づくりは高い収益(しゅうえき)を得られる仕事だったようで、米作りを止めてまで甘蔗を栽培する農家もあり、本田畑(ほんでんぱた)での栽培禁止の御触(おふ)れが何度も出されました。それほど盛んに行われていた砂糖づくりですが、明治時代になると海外から安価な砂糖が輸入されるようになり、また機械化の影響も受けて急速に衰退(すいたい)し、砂糖づくりを行っていた記憶も使用された用具類も失われつつあります。

当市教育委員会では、市域に残る砂糖製造に関する用具8点を、江戸時代後期から明治時代における生業(せいぎょう)を今に伝える貴重(きちょう)な資料として、平成29(2017)年12月22日に阪南市指定文化財に指定しました。

次回は、かつて行われていた砂糖の作り方についてご紹介します。

甘蔗:サトウキビの別名。

『農事調査 大阪府之部』:明治10~20年代に農商務省(のうしょうむしょう)(現農林水産省・経済産業省)が実施した調査の記録。

摂津国西成郡中島村大字江口:大阪市東淀川大阪市東淀川(ひがしよどがわ)区の一部。

本田畑:年貢(ねんぐ)を納めている古くからある田畑。

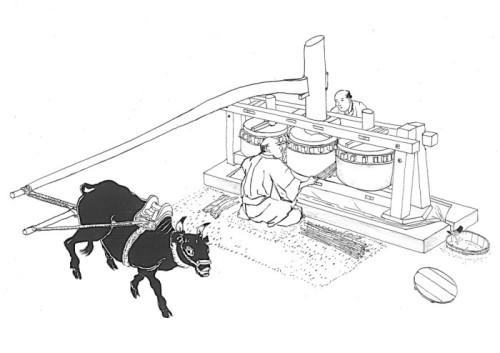

甘蔗しぼりの様子

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習部 生涯学習推進室 生涯学習推進担当

〒599-0292

大阪府阪南市尾崎町35-1

電話:072-489-4542

Eメール:s-gakusyuu@city.hannan.lg.jp