海岸の語り部 ヒトモトススキ

ヒトモトススキ(一本薄)は中国からインド、マレーシア、オーストラリアまで分布し、日本では関東南部から四国、九州、沖縄までの海岸近くに多く生える植物です。

ススキという名前がついていますが、イネ科のススキではなく、カヤツリグサ科の多年草で、一株から多数の葉を出す形態がススキに似ていることから名前が付けられました。

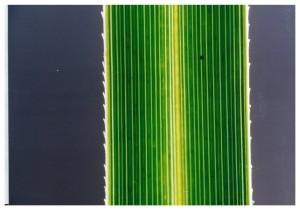

株は大きく、高さは2mあまりに達します。花は8~10月頃に花茎(かけい)の上の方の数節から出て、褐色で長さ3mmの小穂を無数に密生させます。葉は幅1cmくらいの広線形で、長さ1m近くにもなり、硬く、縁にはきわめて鋭い鋸歯(きょし)があり、その葉がノコギリの刃のようで、イノシシさえ切れるほど鋭いという意味から、別名シシキリガヤとも呼ばれます。

大阪府下では、かつて、海岸でも普通に見られましたが護岸工事(ごがんこうじ)などで消滅し、現在は本市の箱作(はこつくり)旧海岸と縄文時代の温暖期に大阪湾の入江になっていたといわれる東大阪市日下(くさか)に残るのみとなっています。

東大阪市では昭和49(1974)年3月25日、阪南市では平成17(2005)年3月24日にそれぞれ市の天然記念物に指定されています。

かつての海岸線を伝える語り部であるヒトモトススキをみんなの力で守りましょう。

全景(3株)

つぼみ

花

実

鋸歯状の葉

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習部 生涯学習推進室 生涯学習推進担当

〒599-0292

大阪府阪南市尾崎町35-1

電話:072-489-4542

Eメール:s-gakusyuu@city.hannan.lg.jp