庚申信仰と粥占

和泉鳥取の朝日小学校の隣に「庚申堂(こうしんどう)」と呼ばれるお堂があります。

庚申信仰はもともと60日に1度巡ってくる庚申の日の夜に眠ると、体の中に住んでいる「三尸(さんし)」という虫が、その人の悪事を閻魔大王(えんまだいおう)に知らせて命を縮ませるので、庚申の夜には身をつつしみ眠らずに過ごすという、中国の道教(どうきょう)の考えに基づいた行事です。

平安時代(約1200~850年前)の貴族社会においては、碁(ご)・詩歌(しいか)・管弦(かんげん)などの遊びを催(もよお)してこの夜を過ごしたという記録が残り、時代が下るにしたがって酒が振舞われるなど、庚申本来の趣旨(しゅし)からは外れた遊興的な要素が強くなったようです。

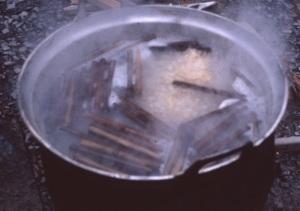

この庚申堂では、1年の最初の庚申の日に「粥占(かゆうらない)」を行います。粥占いにはいくつかの方法がありますが、ここでは1升の米とともに番号をつけた節のない35本の竹管を鍋(なべ)で炊き上げた後、竹を割って中に入った米粒の数を数えます。

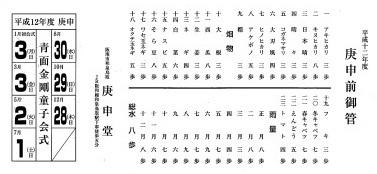

12本の竹管は1ヶ月ごとの雨量を、9本は米類、14本は畑作物の出来を占います。竹管の中にたくさんの米粒が入ると雨が少なく、豊作になるそうです。

この貴重な伝統は今も地元の人の手によって受け継がれています。

庚申堂

粥占

占記(せんき)

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習部 生涯学習推進室 生涯学習推進担当

〒599-0292

大阪府阪南市尾崎町35-1

電話:072-489-4542

Eメール:s-gakusyuu@city.hannan.lg.jp