○阪南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年9月30日

規則第11号

注 平成22年7月30日規則第30号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年阪南町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平30規則8・一部改正)

(障害の状態)

第1条の2 条例第1条の2第2項各号列記以外の部分及び第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)別表第2に定める障害とする。

(ひとり親家庭の児童)

第1条の3 条例第1条の2第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けた児童

(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童

(5) 前号に該当するかどうか明らかでない児童

(平30規則8・令6規則4・一部改正)

(社会保険各法)

第1条の4 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平30規則8・追加)

(所得の額)

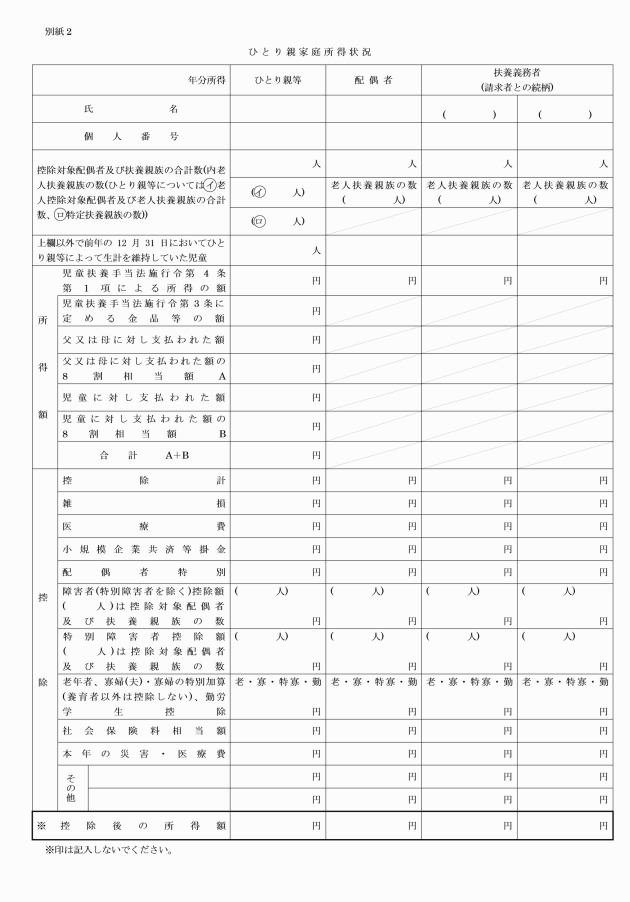

第2条 条例第2条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げる児童の養育者を除くひとり親等(条例第2条の2に規定するひとり親等をいう。)にあっては加算対象扶養親族等(同号に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族をいう。次項において同じ。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族(同法に規定する扶養親族をいう。次項において同じ。)以外のものをいう。以下この項において同じ。)及び生計維持児童(同号に規定する児童をいう。以下この項において同じ。)の有無及び数に応じて令第2条の4第2項第1号の規定を準用し、次に掲げる児童の養育者にあっては加算対象扶養親族等及び生計維持児童の有無及び数に応じて同条第6項の規定を準用して得られる額とする。

(1) 条例第1条の2第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの

(2) 第1条の3第3号に該当する児童であって、父又は母がないもの

(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 第1条の3第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

(5) 第1条の3第5号に該当する児童

2 条例第2条の2第1項第2号に規定する規則で定める額は、加算対象扶養親族等(同号に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)の有無及び数に応じて令第2条の4第7項の規定を準用して得られた額とする。

(平22規則30・平27規則36・平28規則27・平30規則8・令6規則29・一部改正)

(所得の範囲)

第2条の2 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、前年の所得(各年の1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては、前々年の所得)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の10第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金に係るものを除く。)及び条例第2条第1項第1号に規定する父又は母がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。次条において同じ。)に係る所得とする。

(平22規則30・平26規則20・平27規則36・平30規則8・令元規則6・令6規則29・一部改正)

(所得の額の計算方法)

第2条の3 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法については、令第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額」とあるのは「条例第2条の2第4項に規定する所得の額の計算方法」と、「その年の4月1日の属する年度」とあるのは「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度」とそれぞれ読み替える。

(平22規則30・平30規則8・一部改正)

(所得の額の計算方法の特例)

第2条の4 条例第2条の2第4項に規定する規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは、「前条の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、同法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに定める額が第1号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後に受けた医療に係る医療費については、その超えるに至った日の属する年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるときは、その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合は、地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

2 その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条第1項に規定する者(以下「対象者」という。)に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後に対象者が受けた医療に係る医療費については、その超えるに至った日の属する年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払った対象者に係る同法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに対象者に係る医療費の金額があるときは、その金額の合計額

(平30規則8・一部改正)

(一部自己負担額)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める一部自己負担額(治療用装具の支給を除く。)は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第3条第1項に規定する療養に要する費用の額のうち、対象者、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が負担すべき額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払は、2日までとする。

3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前2項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

5 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

(平30規則8・全改)

(助成の方法の特例)

第4条 条例第3条第3項ただし書に規定する特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により対象者に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)。

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第3条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、ひとり親家庭医療費助成申請書により市長に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、条例第3条第1項に規定する保険給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、ひとり親家庭医療証(以下「医療証」という。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が阪南市国民健康保険条例(昭和48年阪南町条例第16号)による被保険者である場合は、この限りでない。

(平30規則8・全改、令3規則1・一部改正)

(1) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による、被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを明らかにする情報又は書類

(2) 児童扶養手当を受けている者は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を受けていることを明らかにする証書

(3) 前号に規定する者以外の者にあっては、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条各号に定める書類又はこれに準ずる書類

(4) その他市長が必要と認める情報又は書類

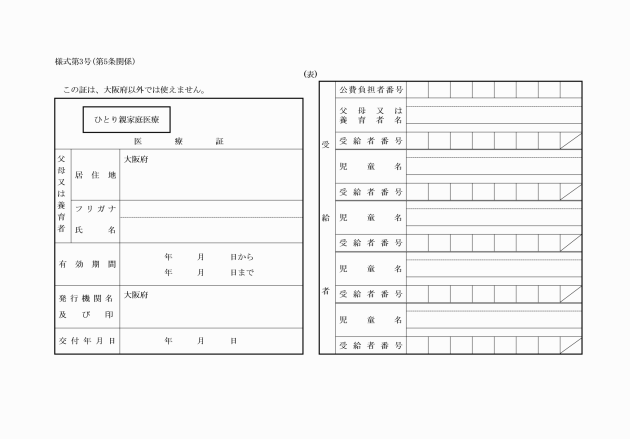

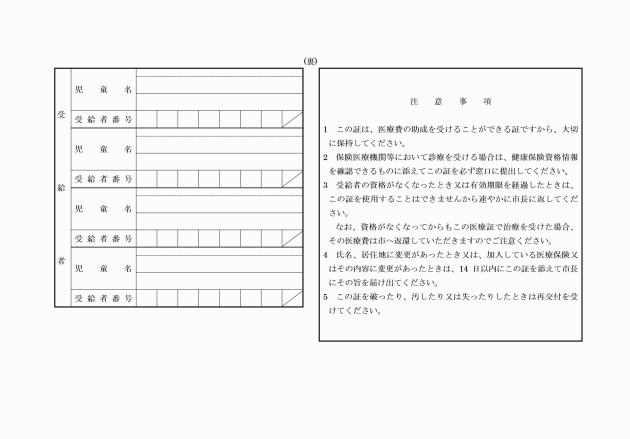

3 医療証の有効期限は、毎年10月31日、条例第1条の2第1項に規定する日その他市長が定める期間までとする。

4 受給者は、医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(平30規則8・全改、令6規則29・令7規則6・一部改正)

(医療証の更新申請)

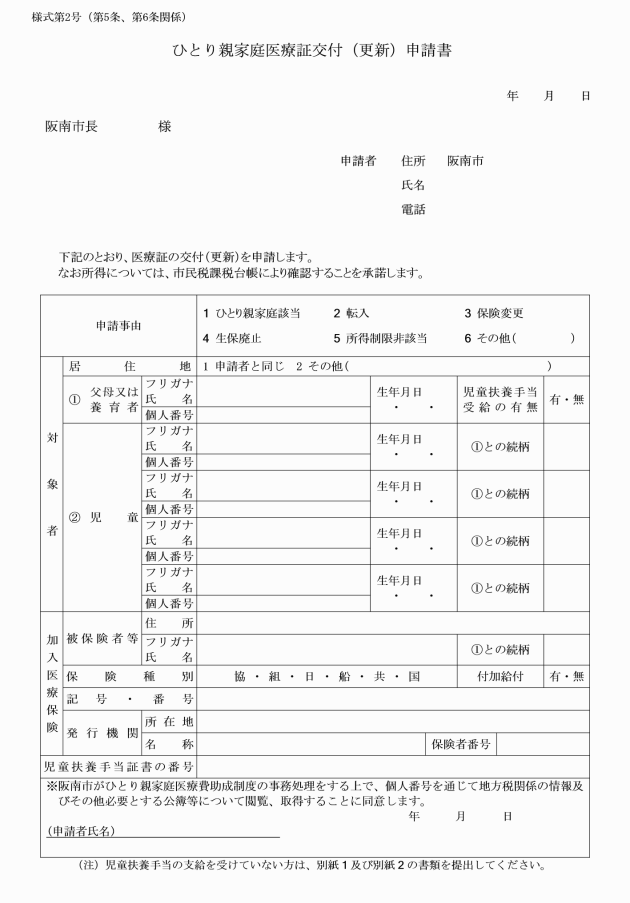

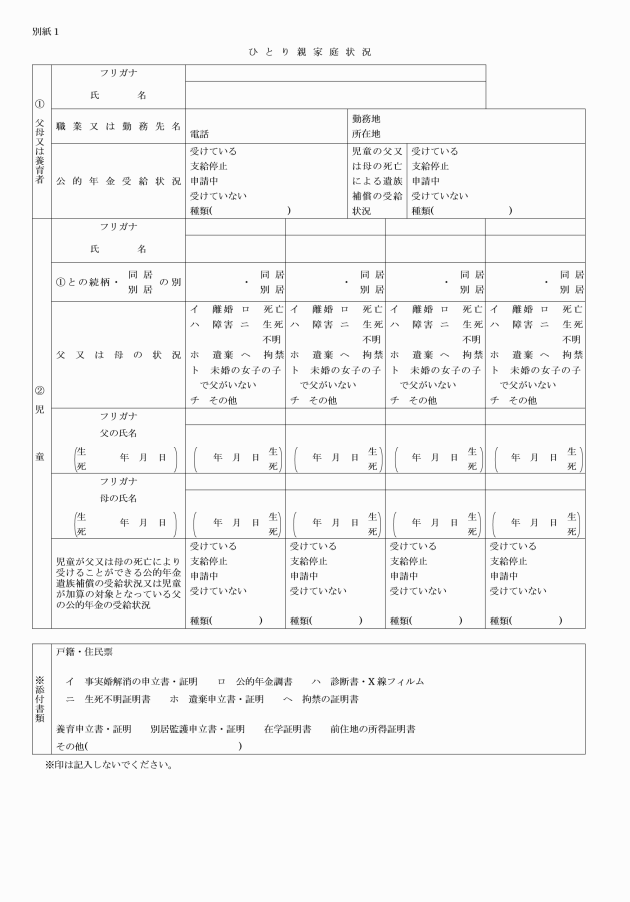

第6条 受給者は、ひとり親家庭医療証交付(更新)申請書に前条第1項各号に掲げる情報又は書類を市長に提供して医療証の更新を申請することができる。

(平30規則8・旧第7条繰上・一部改正、令7規則6・一部改正)

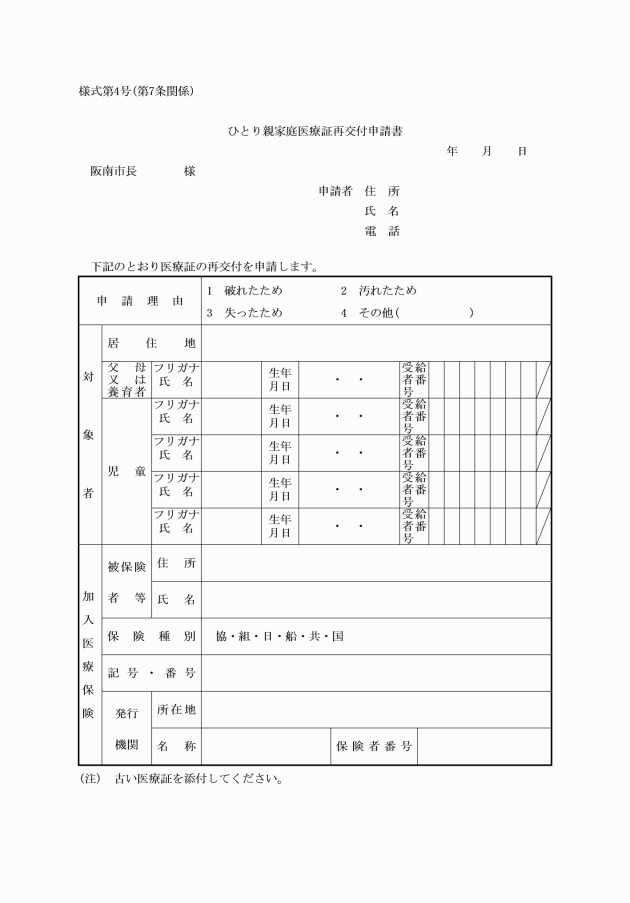

(医療証の再交付申請)

第7条 受給者は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、ひとり親家庭医療証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、その医療証を市長に返還しなければならない。

(平22規則30・一部改正、平30規則8・旧第8条繰上・一部改正)

(氏名等変更の届出)

第8条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、14日以内に、ひとり親家庭医療受給資格変更(喪失)届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 阪南市の区域内において、その居住地を変更したとき、又は阪南市の区域内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合等に変更を生じたとき、又は当該保険者若しくは共済組合等の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき。

(4) 社会保険各法による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号に変更を生じたとき。

(5) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者記号・番号に変更を生じたとき。

(6) 社会保険各法による被保険者、組合員又は加入者となるに至ったとき。

(7) 対象者の資格要件が消滅するに至ったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(平22規則30・一部改正、平30規則8・旧第9条繰上・一部改正、令3規則1・一部改正)

(死亡の届出)

第9条 条例第10条第2項の規定による規則で定める届出は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 死亡した年月日

(3) 医療証の受給者番号

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、14日以内に、前項に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(平22規則30・一部改正、平30規則8・旧第10条繰上・一部改正)

(平30規則8・旧第11条繰上・一部改正)

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第11条 対象者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(平30規則8・旧第13条繰上・一部改正)

(添付書類の省略)

第12条 市長は、この規則の規定による申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(平27規則36・一部改正、平30規則8・旧第14条繰上・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

2 第5条第1項中「毎年10月31日」とあるのは、有効期間の初日が昭和55年10月1日から昭和55年10月31日までの医療証にあっては、「昭和56年10月31日」と読み替えるものとする。

3 第5条第2項括弧書きの規定にかかわらず、収容が昭和55年11月1日以後になお継続する者に係る医療券の有効期限は収容の終了する日とする。

附則(昭和57年6月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年7月29日規則第22号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

附則(昭和60年3月30日規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和63年6月30日規則第17号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

附則(平成元年2月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、阪南町母子家庭の医療費の支給に関する条例(昭和55年阪南町条例第16号)第4条の規定により交付された医療証又は医療券で現に効力を有するものは、その有効期間の終期を「昭和64年」とあるのは「平成元年」と読み替えるものとする。

附則(平成3年12月17日規則第49号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年8月22日規則第17号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

附則(平成11年6月1日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の第3条第2号及び第4号の規定、第4条第1号の規定、第9条第3号の規定、第9条第4号の規定並びに第9条第6号の規定 平成10年1月1日

(2) 改正後の第9条第8号の規定 平成10年10月1日

附則(平成16年10月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の阪南市母子家庭の医療費の支給に関する条例施行規則の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後のひとり親家庭の医療費の支給に関する条例施行規則の規定により提出された申請書とみなす。

附則(平成18年6月30日規則第24号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成22年7月30日規則第30号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

附則(平成24年7月6日規則第28号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成26年9月29日規則第20号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第36号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年12月5日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月28日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和3年1月12日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第8条第5号の改正規定については、公布の日から施行する。

附則(令和3年6月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年6月16日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年10月13日規則第35号)

この規則は、令和4年10月21日から施行する。

附則(令和6年3月26日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年10月30日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の2の改正規定 公布の日

(2) 第5条の改正規定 令和6年12月2日

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成の制度について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成の制限については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和7年3月19日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平30規則8・全改、令4規則35・一部改正)

(平30規則8・全改、令元規則6・令3規則24・令4規則24・一部改正)

(平30規則8・全改、令4規則24・令7規則6・一部改正)

(平27規則11・平30規則8・令3規則24・令4規則24・一部改正)

(平27規則11・平28規則27・平30規則8・令3規則24・令6規則29・一部改正)