貝掛村の薬師寺

南海電鉄の箱作駅から東へ約800mのところに貝掛の集落があります。集落から南西約350mのところには貝掛共同墓地があり、そこへ続く道のかたわらには、和泉砂岩製の石祠(せきし)、五輪塔(ごりんとう)、板碑(いたび)、無縫塔(むほうとう)、舟形光背(ふながたこうはい)地蔵などの墓石が30数基残っており、そのなかには天正9(1581)年、同16(1588)年銘の一石(いっせき)五輪塔があります。

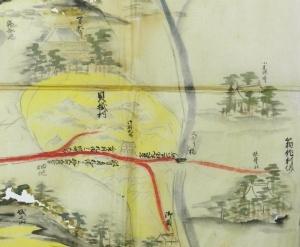

『和泉国日根郡箱作村山中家文書』には、元禄9(1696)年の書上帳(かきあげちょう)の貝掛村の項に「同宗 同村万願寺末寺薬師寺(まんがんじまつじやくしじ)」の記載が、天保7(1836)年の『土屋相模守様江上ヶ絵図控(つちやさがみのかみさまえあげえずひかえ)』には、久堀(くぼり)橋の西側に「小薬師寺」と描かれており、薬師寺の位置がわかります。

明治6(1873)年の『廃寺跡地并開墾地書上帳(はいじあとちならびにかいこんちかきあげちょう)』には、薬師寺は廃寺で字西出(あざにしで)に存在し、面積は弐畝九歩(にせきゅうぶ)であったことが記載されています。西出というのは、この墓石が並ぶ場所にあたりで、その南に隣接して薬師道(やくしみち)という字名があります。

上記のことから少なくとも天正年間(1573~1593年)には、この地に薬師寺が存在し、明治時代初頭には廃寺となっていたことがわかります。その際に取り残された古い無縁仏(むえんぼとけ)が集められたのでしょうか。花筒なども立てられていて、今でもお参りされている様子がうかがえます。

和泉砂岩:和泉石、青石(あおいし)ともいわれ、加工のしやすい上質の砂岩で、和泉山脈よりたくさん切り出されていた。詳しくは『文化財あれこれ』「大阪の石 和泉石」を参考。

『和泉国日根郡箱作村山中家文書』:箱作村や山中新田村の庄屋で、貝掛村や岬町を含む一帯の大庄屋をしていた山中家の古文書(総数9,497点)。令和2(2020)年4月30日阪南市有形文化財に指定。詳しくは『文化財あれこれ』「山中家文書が市指定文化財に その1・2」を参考。

元禄9年の書上帳:貝掛、箱作、山中新田など各村の石高(こくだか)や人数、社寺について書かれている。

同宗:浄土(じょうど)宗を指す。

弐畝九歩:1歩は1坪(3.3平方メートル)、1畝は30歩(99平方メートル)。よって2畝9歩は69歩(227.7平方メートル)。

字西出に並ぶ石造物

『土屋相模守様江上ヶ絵図控』(一部拡大)

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習部 生涯学習推進室 生涯学習推進担当

〒599-0292

大阪府阪南市尾崎町35-1

電話:072-489-4542

Eメール:s-gakusyuu@city.hannan.lg.jp