尾崎村役場庁舎解体

尾崎村役場庁舎は、旧尾崎住民センターとなり、平成29(2017)年12月末まで使用されていましたが、現在、惜しくも老朽化により解体されました。この建物はかつて、尾崎村役場として新築され、尾崎町役場、南海町役場、そして現庁舎である阪南市役所が建てられるまで、阪南町役場として使用されました。鉄筋コンクリート3階建て(地階を含む)、延べ床面積は107坪(約353平方メートル)で、当時、この地方には見られぬ豪華な建物でした。

『阪南町史』上巻によると、「この建築は地元出身で当時の村長であった錢高善造(ぜにたかぜんぞう)の創業した錢高組によって請負われた」とし、また竣工日の記載はありませんでした。しかし、最近の調査で、その内容が分かってきています。

昭和3(1928)年11月4日の『尾崎村村会議事録(以下議事録)』によると、御大典(ごたいてん)を記念して新庁舎の建築が計画され決定されました。新築総予算20,560円のうち、庁舎新築費だけで18,960円が計上されています。

昭和4(1929)年3月26日の『議事録』では、「入札の結果、予算額より安価に落札されたので、予算を更正した」とあり、同年1月22日付の『請負契約書』により、工事は錢高組ではなく、岸和田市別所町(べっしょちょう)の西村義満(にしむらよしみつ)が14,750円で請け負ったことが分かります。また、この契約書には、「契約日翌日から起工し、同年の6月21日までに竣工すること」と決められていますが、6月13日付で「地下室工事で予想外の湧水のため、7月25日まで工期を延長して欲しい」との内容で『竣功期日延期願(原文のママ)』が提出され、その後、8月5日付で388円90銭の『増減追加工事増減報告書』が出されています。

以上をふまえると、竣工日がいつになったのかはわかりませんが、同年11月25日付で、先の「工事請負人 西村義満」に「役場庁舎新築成工賞与金」として、200円が支払われ、領収されているため、この日以前には竣工されていたものと考えられます。

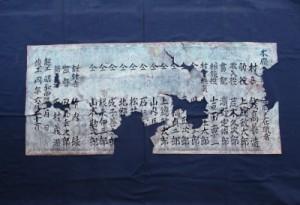

また、庁舎新築工事中に地下室の壁の中に納められ、解体中に発見された銅製銘板にも、設計者、監督、請負者の氏名が見られます。

尾崎村役場:詳しくは、『文化財あれこれ』「尾崎村役場」を参照。外観については、『文化財あれこれ』「尾崎村役場庁舎の外壁を彩るタイル」を参照

錢高善造:万延元(1860)年、淡輪(たんのわ)村の四至元(ししもと)家に生まれ、14歳の時、尾崎村の棟梁(とうりょう) 錢高作次(さくじ)に弟子入りし、21歳で養子になった。明治20(1887)年、大阪市東区横堀町(よこぼりまち)に錢高組を創設した。昭和3年5月11日に尾崎村長選挙に当選し、翌年8月28日、家事都合により村長を辞職。昭和7(1932)年4月13日死去、西本願寺尾崎別院で村葬が営まれた。

御大典:天皇陛下が天下に君臨(くんりん)することを中外に宣示(せんじ)すること、ここでは昭和天皇即位をさす。

西村義満:昭和2(1927)年12月末現在の『岸和田市商工名鑑(めいかん)』に「請負(土木建築)」として、名前が記載されている

銅製銘板の大きさは、横118cm、竪52cm、厚さ0.03mm

新築時の尾崎村役場庁舎

解体時に発見された銅製銘版

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習部 生涯学習推進室 生涯学習推進担当

〒599-0292

大阪府阪南市尾崎町35-1

電話:072-489-4542

Eメール:s-gakusyuu@city.hannan.lg.jp