明治期の学校教育と教科書

明治19(1886)年には学校の種別ごとに学校令を制定し、「小学校令」が公布され、小学校は尋常(じんじょう)と高等の各4年の2段階とし、うちの尋常小学校を義務教育とする義務教育制度が始まりました。明治33(1900)年には、授業料が廃止され、義務就学(しゅうがく)が厳しく規定されることで、就学率は急速に高まりました。

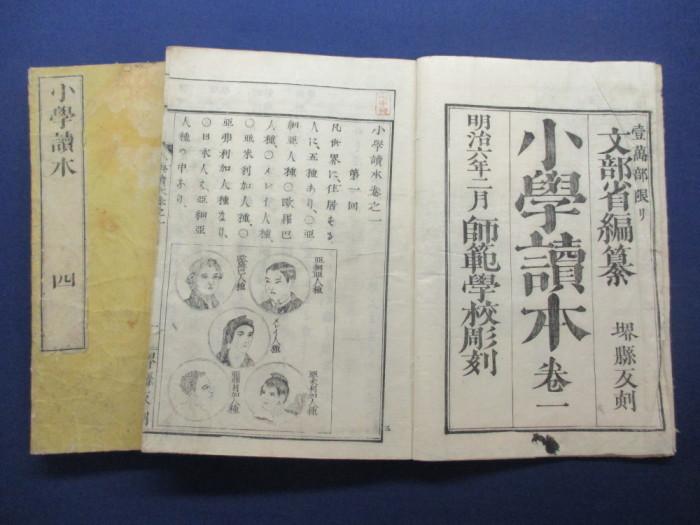

就学率が向上し、教育が普及する明治期には、様々な教科書が発行されました。「学制」発布当時の教科書は、国が編集したものに加え、『小學讀本(しょうがくどくほん)』のように欧米の教科書の翻訳(ほんやく)書や、寺子屋(てらこや)等で使用していた手習いや読み物が引き続き使われていましたが、明治36(1903)年「小学校ノ教科用図書ハ文部省ニ於テ著作権ヲ有スルモノタルベシ」と定め、いわゆる国定教科書が誕生しました。

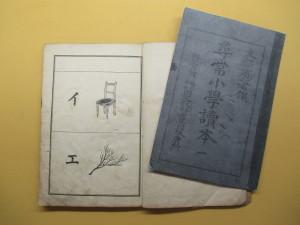

『尋常小學讀本』は、教科書国定化の第一歩で、巻一の冒頭が「イエ・エダ・スシ・イシ」であることから通称「イエスシ読本」と呼ばれ、発音を正しく行い、カタカナから学習するという挿絵(さしえ)入りの教科書が明治42(1909)年まで使用されました。その後、通称「ハタタコ読本」が大正6(1917)年まで使用されています。

小學讀本:小学校の国語教育で使用した教科書。

『小學讀本』

『尋常小學讀本』

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習部 生涯学習推進室 生涯学習推進担当

〒599-0292

大阪府阪南市尾崎町35-1

電話:072-489-4542

Eメール:s-gakusyuu@city.hannan.lg.jp