明治期の学校建設

以前の『文化財あれこれ』で「学校制度のはじまり」について紹介しました。これに続き今回は、その後の学校教育について、小学校を中心に、2回に分けて触れることにします。

明治5(1872)年8月の「学制」の発布によって寺子屋(てらこや)、私塾(しじゅく)を廃止し、全国に学校が設けられ、中でも小学校の設立に力が注がれました。阪南市では寺院を借りたものから始まり、明治6(1873)年以降には地域ごとに番号で学校の名称が付けられました。たとえば、同年11月に開校した第52番小学校は現在の東鳥取小学校です。

阪南市では明治8(1875)年から、小学校舎の建設が相次ぎます。箱作小学校の新築をはじめとして、明治12(1879)年までに、波有手(ぼうで)小学校、自然田(じねんだ)小学校、尾崎小学校が建てられました。これらの校舎建設には国からの財政支援はほぼ無く、住民からの寄付で賄(まかな)われていました。自然田小学校の「学校新築許可願書」には、建設資金は村中の等級割で割当てた寄付金でもって賄うという記述がありますが、この頃は国が掲げる「学制」の理念と住民の現実とがかけ離れており、不満の声も多く上がっていたと言われているので、この寄付金が自主的なものなのかというと、強制を伴わなかったとは言えないというのが正直なところでしょう。

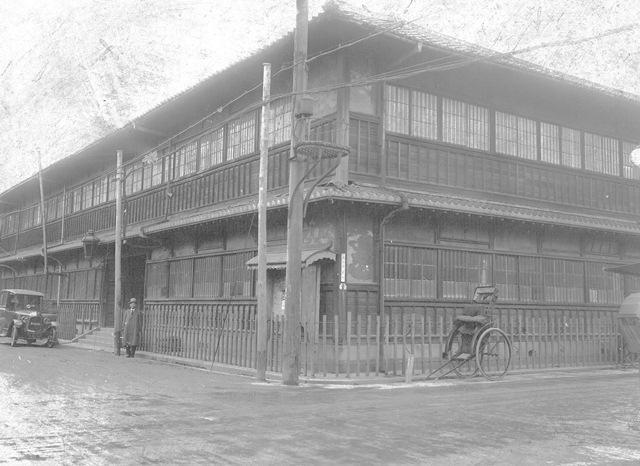

尾崎小学校校舎(写真は大正期)

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習部 生涯学習推進室 生涯学習推進担当

〒599-0292

大阪府阪南市尾崎町35-1

電話:072-489-4542

Eメール:s-gakusyuu@city.hannan.lg.jp