山中村境橋の仇討ち その2

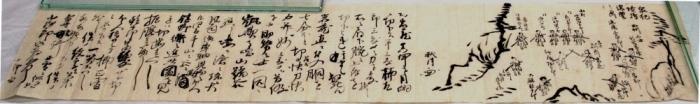

江戸時代末期の文久3(1863)年6月2日、境橋(さかいばし)のたもとで行われた仇討(あだう)ちには多くの見物人が立ち会っていました。その中の1人、医師の乾十郎(いぬいじゅうろう)(1827~1864)がそのときの様子を、秋月孫平治の画「泉紀境橋復讐之画(せんきさかいばしふくしゅうのが)」とともに書簡(しょかん)にしたため、親交のあった井澤宜庵(いざわぎあん)(1823~1865)に送っています。

書簡によると、仇討ちの現場には吉川岩蔵(よしかわいわぞう)(廣井磐之助(ひろいいわのすけ)と佐藤楠太郎(さとうくすたろう)(棚橋三郎(たなはしさぶろう))の他に、助太刀(すけだち)のため同郷の土佐藩士(とさはんし) 新宮馬之介(しんぐううまのすけ)、近藤勇次郎(こんどうゆうじろう)らや水府(すいふ)(水戸(みと))、紀州(和歌山)などの藩士が取り囲み、仇討ちを果たしたときには一同に凱歌(がいか)(戦いに勝ったときに歌う歌)を歌い出したそうです。

その後、磐之助は堺の奉行所(ぶぎょうしょ)で取り調べを受けたのち無罪(むざい)となり(※)、勝海舟(かつかいしゅう)の計(はか)らいで、父 大六(だいろく)の死後断絶(だんぜつ)となっていたお家復興(ふっこう)が叶(かな)いましたが、慶應2(1866)年9月7日、足の病(やまい)のため27歳で亡くなったとされています。

磐之介の死後程(ほど)なくして時代は江戸から明治へと変わり、近代国家を目指した政府(せいふ)によって、仇討ちは禁止となりました(明治6年公告(こうこく)「復讐(ふくしゅう)ヲ厳禁(げんきん)ス」)。現在、磐之助の生誕地(せいたんち)である高知県高知市には、「廣井磐之助墓」と大きく題刻(だいこく)された高さ1.7m、幅1mの墓石が建てられています。この墓石の左肩部には「正三位勲一等伯爵勝安房君之書」とあり、この題刻が勝海舟の筆によるものと分かります。

※江戸時代、仇討ちは奉行所(ぶぎょうしょ)等で許可を得て行われ、仇討ち後にも届出(とどけで)を行う必要がありました。しかし公式の仇討免状(あだうちめんじょう)のような書面はなく、許可を得ずに仇討ちを行った場合でも、奉行所等で仇討ちと認められれば無罪放免(むざいほうめん)になりました。

乾十郎が井澤宜庵に宛てた書簡(市立五條文化博物館蔵)

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習部 生涯学習推進室 生涯学習推進担当

〒599-0292

大阪府阪南市尾崎町35-1

電話:072-489-4542

Eメール:s-gakusyuu@city.hannan.lg.jp