波太神社所蔵 三十六歌仙扁額

三十六歌仙扁額(さんじゅうろっかせんへんがく)とは、平安時代中期(約1000年前)の歌人藤原公任(ふじわらのきんとう)の『三十六人撰(さんじゅうろくにんせん)』に載せられた和歌の名人36人の肖像画を和歌とともに描いた扁額歌仙絵の一形式で、室町時代(約600~450年前)に発生しました。

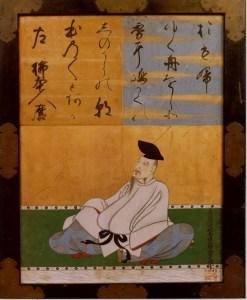

波太神社所蔵の三十六歌仙扁額は縦51.6cm、横41.0cm、額は黒漆(くろうるし)塗りで、鍍金(めっき)の金具で飾られています。

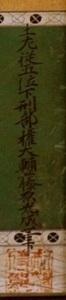

左1番 柿本人麿(かきのもとひとまろ)と右18番 中務(なかつかさ)の額には「土佐従五位下刑部権大輔藤原光成(とさじゅごいのげぎょうぶごんたいふふじわらみつなり)」の署名(しょめい)と押印(おういん)が見られるため、画家は土佐光成であることがわかります。各歌仙絵の名と歌一首は、当時の公家能書家(くげのうしょか)18人の筆によるものです。

土佐光成は大和絵(やまとえ)の土佐派を再興した土佐光起(みつおき)の長男として京都に生まれ、延宝9(1681)年に父の跡を継いで宮廷絵所預(きゅうていえどころあずかり)となりました。

この扁額が描かれた年代は記載がないのでわかりませんが、光成が従五位下刑部権大輔に叙(じょ)せられたのが元禄9(1696)年ですので、それ以降と推定されます。

- 三十六歌仙扁額は非公開です。

柿本人麻呂(ほのぼのとあかしの浦の朝ぎりに島がくれ行く舟をしぞ思ふ)

署名と押捺

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習部 生涯学習推進室 生涯学習推進担当

〒599-0292

大阪府阪南市尾崎町35-1

電話:072-489-4542

Eメール:s-gakusyuu@city.hannan.lg.jp